СВЕЖИЙ НОМЕР

Новости ИР

- В России усилят контроль за передачей научных разработок за границу

- СИБУР и ДОМ.РФ поддержат применение экологичных и энергоэффективных материалов в строительстве

- СТАН и НИТУ МИСИС запускают конкурс промышленного дизайна — «Дизайн Спринт»

- Краткое содержание выпуска ИР 2-2025

- Диагностику глазных и сердечно-сосудистых заболеваний поручат нейросетям

Наши лауреаты

- УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЗОБРЕТЕНИЕ ОЛЕГА ГАРШИНА

23.12.2024

Во время сильного шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения корпусов, в результатет чего произошел разлив нефтепродуктов. Это повлекло за собой загрязнение водного пространства и прибрежной полосы протяженностью более 50 км. В настоящнее время экологическя катастрофа – главная головная боль местных властей. По разным оценкам в окружающую среду вылилось порядка 3 тыс. тонн мазута, а нефть все еще продолжает вытекать из поврежденных судов. Устранение последствий этих аварий затрудняется плохой погодой. МЧС и волонтеры предпринимают титанические усилия по сбору нефтепродуктов и локализации бедствия. В очередной раз встает вопрос о технологиях, которые могут быть использования для решения этой задачи. Редакция ИР также задалась этим вопросом и вот что «откопала». Это изобретение Олега Николаевича Гаршина «Система для сбора и локализации нефти в водной среде» (пат. 2634118). Его автор утверждает, что если задаться целью, за один месяц можно воплотить техническое решение и опробовать его на практике.

Изобретение относится к охране окружающей среды и предназначено для сбора нефти и нефтепродуктов, вытекающих из подводных аварийных скважин, трубопроводов, затонувших судов и локализации нефти и нефтепродуктов на поверхности воды.

Задачей предлагаемого технического решения является создание простой, легкой, компактной, быстро и легко собираемой мобильной системы для сбора и локализации нефти, нефтепродуктов, вытекающих из подводных аварийных скважин, трубопроводов, трещин в морском дне и затонувших судов.

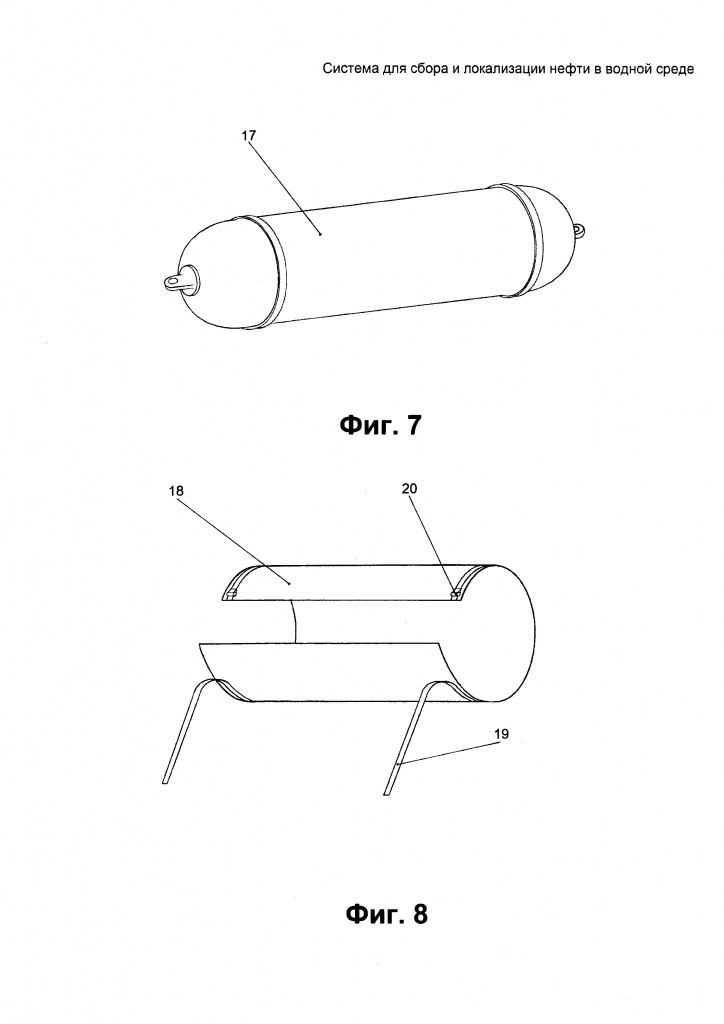

Система для сбора и локализации в водной среде:

1 - купол, 2 - якорные канаты, 3 - рукав, 4 - поплавки, 5 – боновое заграждение, 6 – растяжки, 7 - мертвые якоря, 8 – компенсирующие грузы, 9 - полотнища, 10 - застегивающие устройства, 11 - кольца, 12 - трубчатые сегменты, 13 - замки, 14 - трубки с внутренней резьбой, 15 - держатели, 16 - проушины, 17 - поплавки, 18 - полотнища, 19 - ремни, 20 - замки, 21 - складные якоря, 22 - головная часть якоря, 23 - шток, 24 - кольцо, 25 - раскрывающиеся лапы, 26 - зуб, 27 - колпак, 28 - кольцо, 29 - фиксатор, 30 - конус упорный, 31 - втулка, 32 - среднее кольцо. А. Плавучая платформа с всасывающим элементом. В. Перекачивающий самовсасывающий насос с автономным дизелем или электромотором. С. Наливное судно (танкер).

Поставленная задача решается тем, что предлагаемая система, выполнена в виде купола, представляющего собой усеченный конус имеющий 4, 5 или 6 граней. В центре конуса имеется круглое отверстие к которому посредством соединительного кольца крепится рукав образованный из отдельных полотнищ, скрепленных застегивающими устройствами, соединенными в рукав посредством соединительных колец и удерживаемый в вертикальном положении поплавками, прикрепленными к соединительным кольцам. Система устанавливается под водой над местом аварийного выброса нефти или нефтепродуктов, фиксируется посредством якорных канатов, прикрепленных к мертвым якорям, установленным на дне, в районе аварийного выброса нефти. На поверхности воды, вокруг верхнего края рукава устанавливается боновое заграждение, которое посредством якорных канатов крепится к мертвым якорям на дне и удерживает в центре заграждения верхний край рукава посредством растяжек.

Предлагаемая система состоит из купола – 1, якорных канатов – 2, рукава – 3, поплавков – 4, бонового заграждения – 5, растяжек – 6, мертвых якорей – 7, компенсирующих грузов – 8, соединительных колец – 11, раскладывающихся якорей – 21, а так же плавучей платформы А с всасывающим устройством, плавучей платформы В с самовсасывающим насосом и автономным дизелем или электромотором, и принимающим наливным судном С.

Купол 1 выполнен из мягкого материала, в раскрытом виде образующий усеченный конус, имеющий 4,5 или 6 граней. Рукав 3 выполнен разборным и состоит из отдельных полотнищ, скрепленных внахлест по бокам застегивающими устройствами и образующих мягкий полый цилиндр, соединяемый в длинный рукав посредством соединительных колец 11. Полотнища вдоль краев, по всему периметру имеют отверстия для застегивающих устройств и держателей. Кольца 11 также выполнены разборными и состоят из отдельных трубчатых сегментов, соединяемых встык посредством замков. Соединительное кольцо 11 может состоять из 4 ÷ 8 сегментов, образующих кольцо диаметром 2 ÷ 4 м. При сборке рукава 3 полотнища 9 верхним краем крепятся к соединительному кольцу 11 изнутри, а нижним краем надеваются снаружи на кольцо 11. Поплавки 4 крепятся к проушинам держателей на кольцах 11. В полностью снаряженном виде, поплавки 4 придают всей системе положительную плавучесть и удерживают рукав 3 в вертикальном положении. Длинна рукава 3 выбирается такой, чтобы верхний край рукава находился ниже поверхности воды на 0,05 ÷ 1,0 м., в зависимости от условий водной среды. Например, в местах с течением (реки, проливы), глубина заглубления верхнего края рукава 3 должна быть минимальной, в условиях открытого моря, глубина заглубления максимальная. На поверхности воды, вокруг верхнего края рукава, устанавливается боновое заграждение 5, состоящее из соединенных между собой в замкнутое кольцо поплавков, изготовленных из толстой резины или синтетического материала и накаченных внутри воздухом. Имея достаточно большой вес, эти поплавки погружаются в воду на 15 ÷ 30 см. (в зависимости от размера) и могут удерживать слой нефти толщиной до 10 ÷ 15 см. Для того, чтобы верхний край рукава 3 находился постоянно в центре круга, образованного боновым заграждением 5, между поплавками и верхним краем рукава 3 натягиваются растяжки 6. Вся система устанавливается на мертвые якоря 7. Так как в море почти всегда имеется волнение, то для того чтобы на волне боновое заграждение не притапливало, якорные канаты устанавливаются с запасом длинны и к ним крепятся компенсирующие грузы 8, которые удерживают якорные канаты 2 в натянутом состоянии и не препятствуют заграждению качаться на волнах. Якорные канаты 2 крепятся к мертвым якорям 7 посредством складных якорей 21.

Фиг. 1. Общий вид системы в рабочем состоянии

Фиг. 2. Полотнище 9 рукава 3.

Фиг. 3. Застёгивающее устройство 10, 3а – в закрытом виде, 3б – в открытом виде (повёрнуто на 90° вокруг оси).

Фиг. 4. Сегмент 12 соединительного кольца 11.

Фиг. 5. Поперечное сечение сегмента 12.

Фиг. 6. Держатель 15.

Фиг. 7. Поплавок бонового заграждения 17.

Фиг. 8. Уплотнительное полотнище 18.

Фиг. 9. Складной якорь 21, общий вид.

Фиг. 10. Складной якорь 21, вид сбоку с сечением.

Фиг. 11. Складной якорь 21 в раскрытом виде.

Система работает следующим образом – при возникновении ситуации, связанной с аварийным выбросом нефти или нефтепродуктов под водой (аварийная скважина, прорыв магистрального нефтепровода, затопление судна, выход нефти через трещину в дне после землетрясения), к месту аварии на судне или барже доставляется предлагаемая система. Определив место, рельеф дна и глубину аварийного участка, с судна или баржи, в расчетных местах, на дно опускаются мертвые якоря 7. Количество якорей зависит от количества граней купола и размеров бонового заграждения. Мертвые якоря 7 представляют собой бетонные грузы любой геометрической формы с короткой цепью и кольцом. На дно якоря 7 опускаются посредством канатов, продетых в кольцо и сложенных вдвое. После опускания якоря на дно, к двум свободным концам каната крепятся поплавки. На борту судна или баржи аварийная бригада собирает рукав 3 и купол 1, к нижним концам ребер купола 1 крепятся якорные канаты 2, со складными якорями 21. Длина якорных канатов 2 рассчитывается с учетом гидрологических условий и рельефа дна. Собранная система сбрасывается на воду, один из свободных концов каната от мертвого якоря крепится к складному якорю 21, поплавки отсоединяются от каната и за другой свободный конец канат шпилем, брашпилем или лебедкой вытягивается на борт судна или баржи. При вытягивании канат, продетый сквозь кольцо якоря, втягивает в него головной частью складной якорь 21. Так как широкая часть упорного конуса складного якоря больше внутреннего диаметра кольца якоря 7, то конус застревает в кольце. Лебедкой продолжается выбор каната и при достижении усилия, при котором срезное кольцо срезается, колпаком складной якорь вытягивается из втулки, протягивается сквозь кольцо и раскрывается. Отцепившийся конец каната свидетельствует о том, что якорный канат 2 сцеплен с мертвым якорем 7. Такая операция поочередно проделывается с каждым якорным канатом и в результате купол 1 раскрывается над местом вытекания нефти или нефтепродуктов. Вытекающая нефть поднимается на верх и стенками купола 1 направляется во внутреннюю полость рукава 3, по которому поднимается на поверхность воды. Схема постановки бонового заграждения на якоря 7 такая же, как и для купола 1. Нефть или нефтепродукты, накапливающиеся внутри бонового заграждения отсасываются насосом В на наливное судно С. Так как купол 1 может устанавливаться над местом аварии на достаточно большом расстоянии от дна, то остающееся свободное пространство между дном и куполом достаточно для проведения работ по ликвидации аварии подводными аппаратами или водолазами. Длина рукава 3 и размеры купола 1 ограничивается только прочностными характеристиками. Система может использоваться на любых глубинах, где осуществляется добыча и перекачка нефти. Учитывая, что размер купола 1 ограничивается только прочностью полотна и канатов, то его можно делать достаточно большим и им можно накрывать большую площадь. Таким образом, данная система может устанавливаться над затонувшими судами и собирать вытекающую из них нефть или нефтепродукты. Купол 1 и полотнища рукава 3 изготавливаются из мягкого материала, устойчивого к воздействию морской воды, нефти и нефтепродуктов. Для повышения механической прочности этот материал армируется синтетической сеткой.